那么,“酒”字是怎么来的呢?

传说古代一农夫(一说杜康),家里的粮食被雨淋了,舍不得扔,于是受了天上的旨意,到村头去等(但不能过酉时)人,只要遇到三个人,就向他们每人要一滴血,取回来加入粮食中就不会浪费了。

据说三人中,一人是教书先生、一人是领兵打仗的将军,第三个是个疯子,结果酒里面就有了这三种血性,后来人们每每喝酒之时,开始就如先生一样礼让,文质彬彬,三杯过后,像将军一样豪气冲天,喝高了以后就像疯子一样胡言乱语、烂醉如泥。

晋人江统在《酒诰》记载:“酒之所兴,肇自上皇……,有饭不尽,委余空桑,郁积成味,久蓄气芳。本出于此,不由奇方。”说明煮熟了的谷物,丢在野外,在一定自然条件下,可自行发酵成酒。人们受这种自然发酵成酒的启示,逐渐发明了人工酿酒

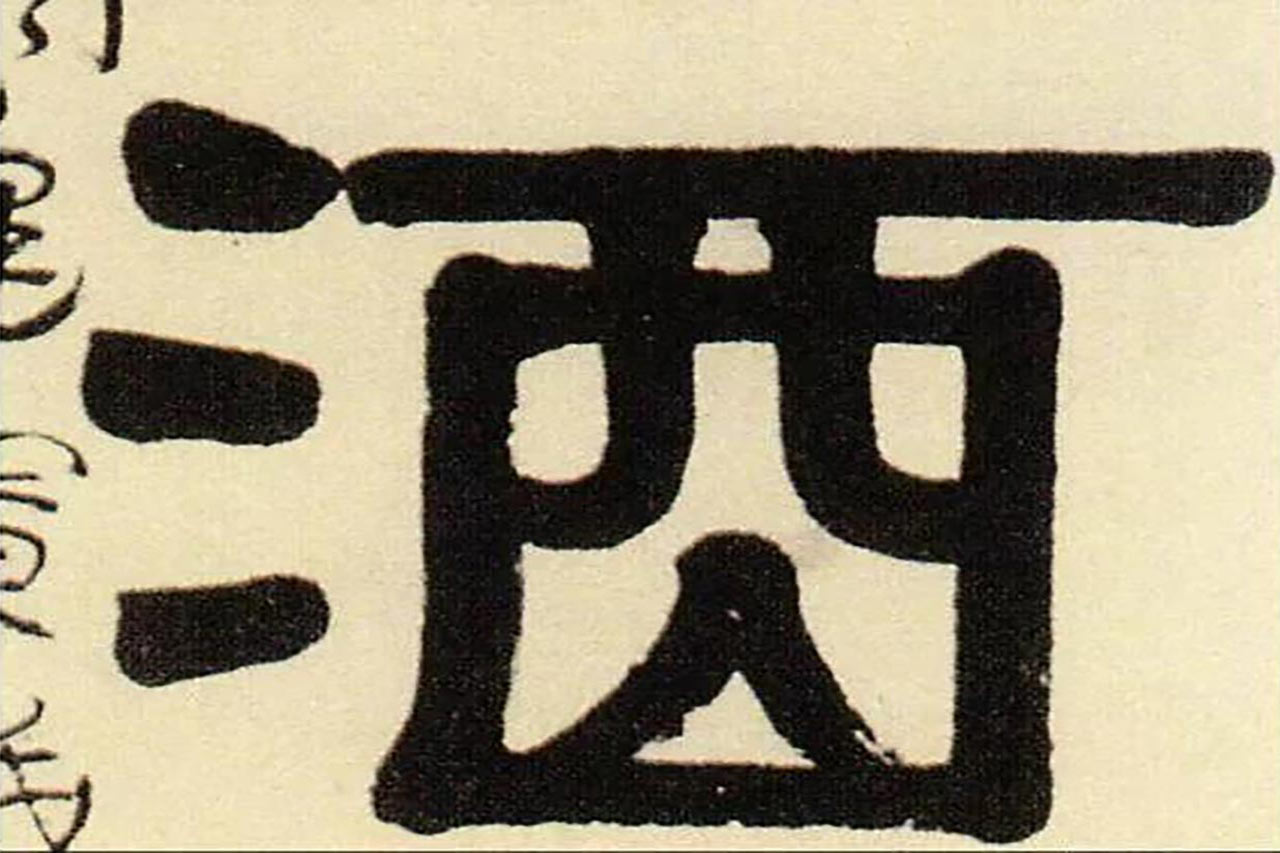

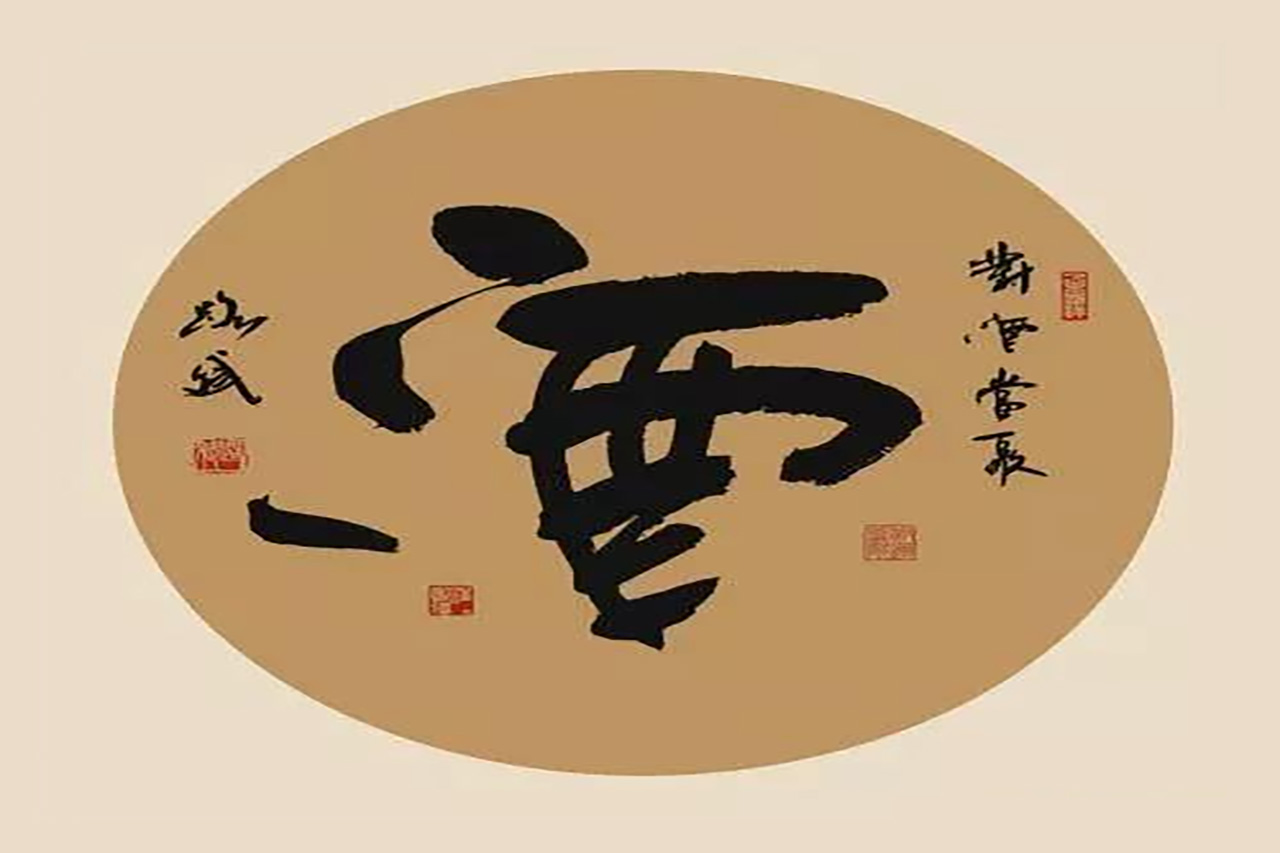

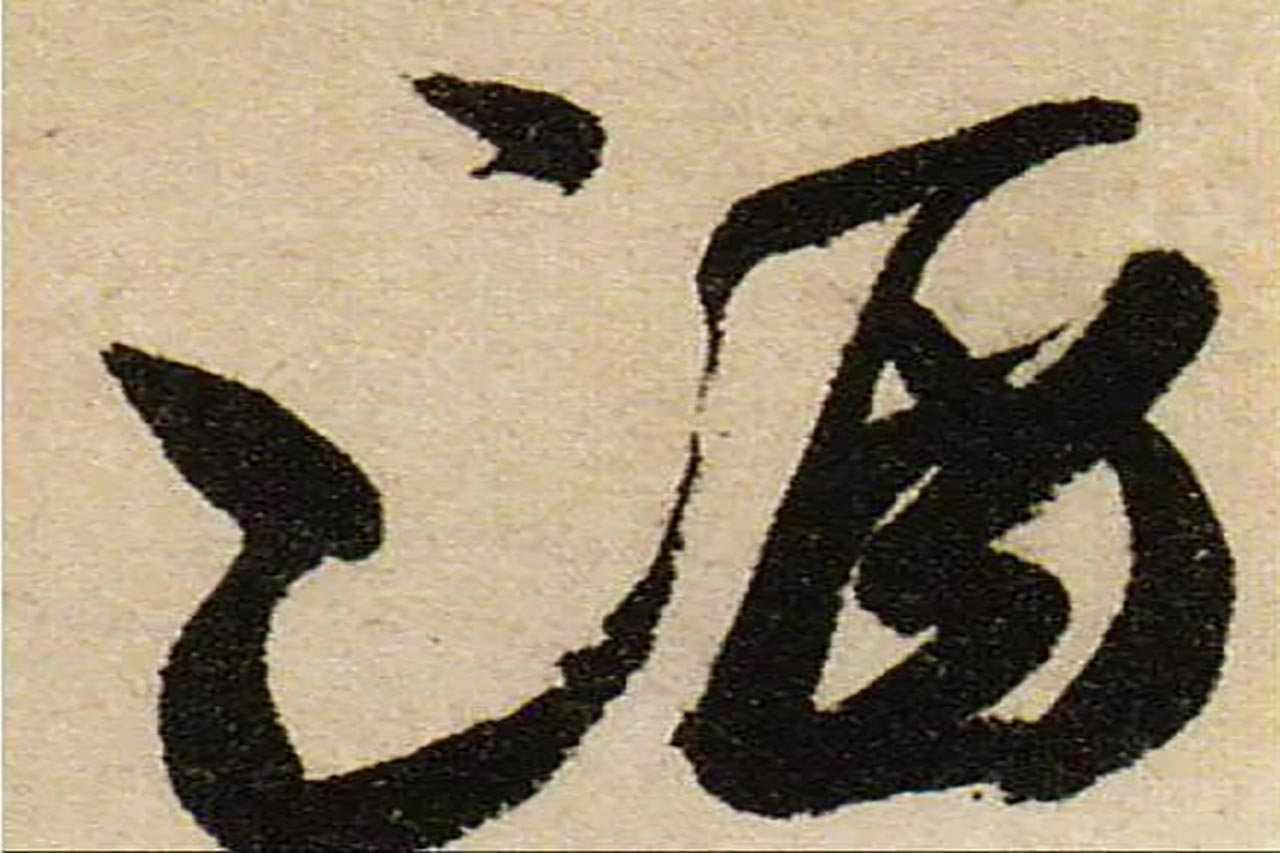

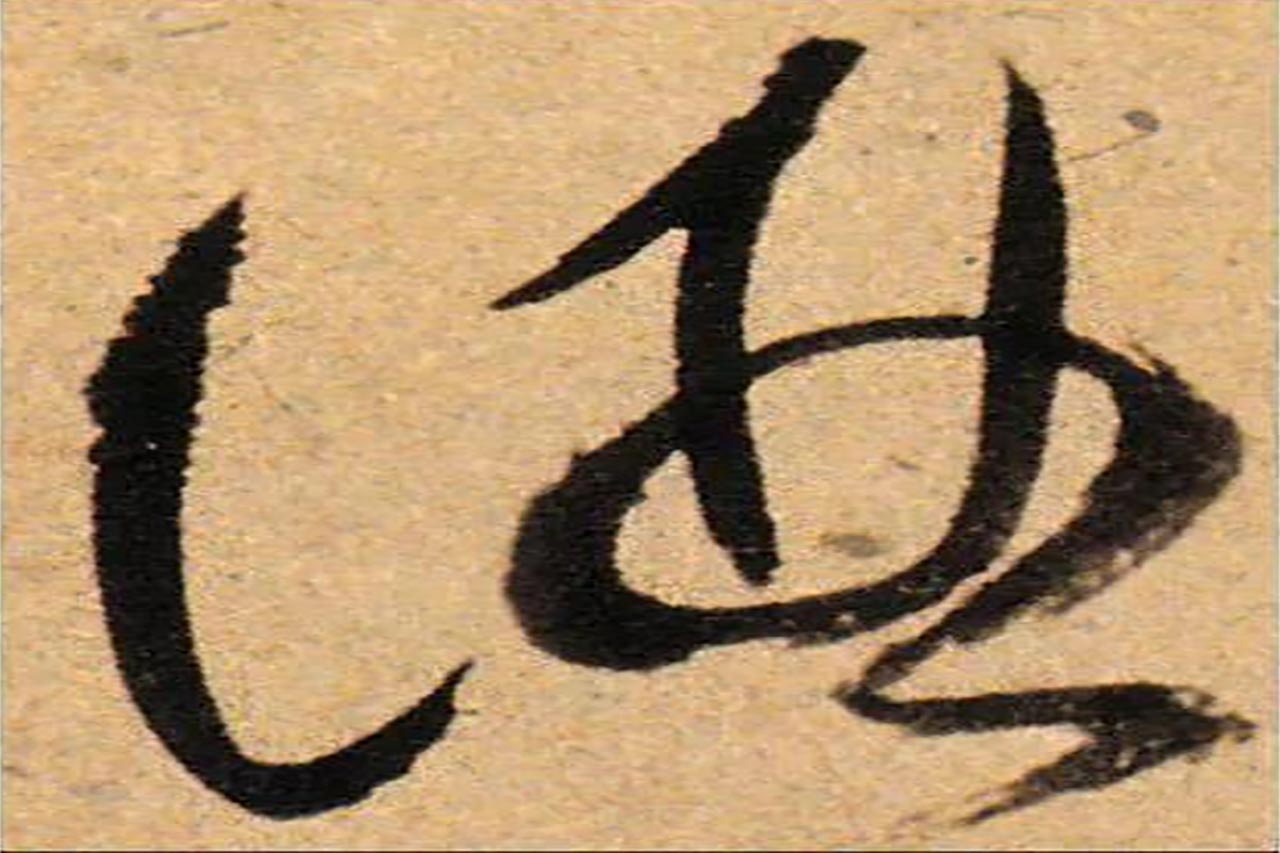

酉字,象形兼会意字。甲骨文、金文字形像酒坛。酉字下面是西,上面是一。“西”本指“西方”。在我国古文化中,西方与“秋季”搭配。“秋季”意味着“庄稼成熟”。故“西”转义指“谷物成熟”,其字形像酒坛。“一”指“酒坛里的内容物”。

《汉语字典》中说:酒,会意字,从水,从酉(yǒu)。“酉”本义就是酒。“酉”亦兼表字音。酒的本义:用高粱、大麦、米、葡萄或其他水果发酵制成的饮料。